Lundi 24 août 1914 vers 21h, les Fournois sont surpris par un coup de canon qui tonne du côté de Lille. Bientôt on entend sur la Grand ’Route (ancienne route nationale, rue Faidherbe actuelle) le grondement d’une colonne de véhicules militaires. Effrayés, les habitants demandent aux soldats :

« De quoi s’agit-il ? Pourquoi ce défilé précipité ? »

C’est le train des équipages qui a reçu l’ordre d’évacuer le matériel de la place de Lille. Après le « train », c’est le tour des cavaliers, puis des fantassins.

La population n’est pas très rassurée ne comprenant pas le sens de ces mouvements. Dès le lendemain, c’est l’image de la déroute : de 5h du matin à 14h, c’est un défilé par la Verte Rue (actuelle rue Pasteur) d’une armée de quarante mille fantassins venant de Cysoing, Tourcoing ainsi que des Belges de Tournai et d’Ath. Tous paraissent épuisés, encadrés de très jeunes officiers sans équipement et sans carte d’état-major, qui demandent :

« Où sommes-nous ? N’auriez-vous pas une carte ? »

On leur offre la carte du calendrier des PTT. Ils l’acceptent faute de mieux. Plusieurs fermiers offrent des chariots pour les soulager jusqu’à La Bassée.

Le mercredi 2 septembre 1914, les Allemands se trouvent à Lille et dès le 4 septembre, on les signale sur la Grand ‘Route.

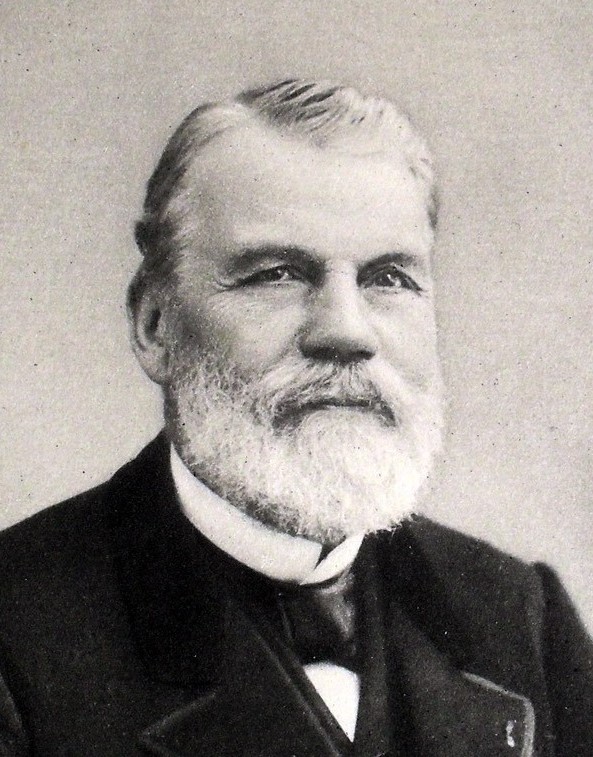

Le maire, M. le Compte d’Hespel étant mobilisé, c’est M. Devos, son adjoint qui le remplace. Ne sachant pas parler allemand, M. l’abbé Wadoux lui sert d’interprète.

La patrouille se compose de cinq cavaliers. L’officier demande :

« Ai-je devant moi M. le Bourgmestre ?

- Parfaitement

- Je voudrais savoir si M. le Bourgmestre peut me donner sa parole que tant que nous serons sur le territoire de la commune, la population civile restera correcte et ne cherchera pas à nous nuire.

- J’ai pris, répond M. Devos un arrêté qui est affiché sur le mur de la mairie et qui défend aux habitants civils de se mêler aux faits de guerre. Soyez bien sûr que mon ordre sera suivi. »

La patrouille continue jusqu’au Lion Noir, chez M. Dubreucq. Ils se font servir à diner et en guise de paiement, remettent un « bon à payer par la France ».

Le 5 septembre, 250 Allemands défilent dans la Verte Rue, sans que l’on sache pourquoi. La suite montre qu’ils prennent position dans le pays de Weppes autour de Fournes.

La ligne du Front passe par le bas de Fromelles, Aubers, Neuve la Chapelle. Dans la région, les troupes alliées sont composées d’Anglais, d’Australiens, de Canadiens et d’Indiens et se trouvent de l’autre côté de la ligne. Fournes constitue pour les Allemands, l’immédiat arrière-Front.

Le 28 septembre, deux automitrailleuses britanniques arrivent en exploration. Les taubes allemands survolent le village. La population de plus en plus inquiète ressent la tension militaire.

Le 18 octobre 1914, un boulet tiré de la direction du Maisnil, atteint le clocher près de l’horloge. C’est ensuite la maison Delval dans la Grand ’Rue (actuelle rue Faidherbe) qui flambe avec la maison voisine, puis la maison du clerc sacristain près de l’église.

Les bombardements font rage toute la nuit. L’église est maintes fois touchée. Les toits sont criblés d’éclats d’obus de shrapnels. En début de soirée, le bâtiment à gauche du Pensionnat Gombert (actuellement Maison Saint-Jacques) prend feu. Le lendemain, les Fournois se demandent s’ils doivent rester ou quitter leur habitation. Beaucoup partent.

Dans la soirée, une équipe de soldats allemands emmènent sans explication M. l’abbé Wadoux au Pensionnat des Dames de Fournes. Il y retrouve M. Henri Devos, M. Savaete et plusieurs autres Fournois.

Français et Allemands se battent le mardi 20 octobre de 12h à 16h pour la possession de la ferme du Bois-Lasson qui forme une sorte de blockhaus stratégique. Après une première domination française, ce sont les Allemands qui l’emportent. Les vainqueurs enterrent les cadavres. Ils réunissent les blessés dans une grange. Une altercation intervient entre les gens de la ferme que les allemands accusent d’avoir dépouillé leurs morts. C’est ainsi que M. Carle propriétaire de la ferme, est ligoté et emmené au château, ses trois ouvriers (Adolphe Defache, Augustin Fontaine, et Liévin Fontaine) arrêtés et emmenés au Pensionnat des Dames de Fournes.

Dès le lendemain les trois ouvriers sont transférés à Don, puis à Douai et de là en Westphalie. M. Carle, quant à lui, est libéré le même jour.

Le 21 octobre, une femme dernière habitante du Maisnil, est amenée au Pensionnat. Elle y rejoint une trentaine de prisonniers incarcérés à titre préventif. Dans le village, les décès se multiplient : Aurélie Leclercq habitant le quartier du Cornet (actuelle Place du Monument aux Morts) est blessée mortellement, puis le père Leclercq fermier au Bas-Flandre.

M. le curé Wadoux organise ses funérailles à la demande de la famille. Compte tenu des combats aériens, force est de déposer la dépouille dans une tranchée, avant de la transporter ultérieurement au cimetière.

Cette période est marquée d’anecdotes cruelles.

Les Allemands avaient installé à travers la campagne, des fils électriques pour relier leurs différents postes. A un moment donné, ils s’aperçoivent que le courant est interrompu : quelqu’un avait dû couper la ligne. Ils constatent que le fil est sectionné près de la ferme de M. Dewisme. Celui-ci est arrêté. Il a la chance d’avoir en sa faveur, la déposition d’un wagenmeister, officier du train des équipages, qui paraît bien le connaître. Il est remis en liberté car l’auteur du délit vient d’être appréhendé : c’est un pauvre cheminot, Henri Lelardeux, 24 ans, fils d’un mineur de Bruay. C’est un de ces malheureux errants, un peu simple d’esprit. Il n’était à Fournes que depuis quelques jours, quand il eut cette malheureuse idée de couper, puis de rouler en pelote et mettre dans sa poche le fil téléphonique allemand. Il est conduit au Pensionnat et passé en conseil de guerre qui le condamne à mort. M. le curé Wadoux plaide sa cause auprès de l’Etat-major, invoquant la situation misérable et l’illettrisme du condamné. La réponse est :

« Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un délit léger. En temps de paix, cela se règlerait par un coup de pied au derrière. Mais nous sommes en temps de guerre et la loi de la guerre veut qu’il meure. »

Il est exécuté à 15h.

Le mercredi 10 mars 1915 vers 6h du matin, un aviateur anglais profite que les Allemands, grands amateurs de bière, cuvent encore leur Duisburg, pour survoler le village à très faible altitude. Il remarque à côté de l’église une installation téléphonique assurant la liaison entre le Front et l’Arrière, il la bombarde en même temps que l’église.

A peine l’avion a-t-il passé la ligne que la bataille commence au fusil et au canon. Des obus sont lancés sur le village. L’un d’eux tombe près du kiosque et frappe en pleine poitrine Marie Dubuisson et la déchiquette.

Au même moment, des officiers allemands se présentent au presbytère et déclarent à M. le curé :

« - Vous êtes soupçonné d’entretenir des rapports secrets avec les Anglais car vous connaissiez par avance l’attaque d’aujourd’hui ; nous le savons par les femmes qui font la lessive à la Kommandantur. Nous allons perquisitionner dans votre maison et au jardin.

- Je suis prêtre, chargé des âmes, je n’ai rien à voir aux affaires militaires. Pour cette attaque anglaise que vous m’accusez d’avoir annoncé, voilà un mois que vos journaux en parlent. »

Il est consigné dans son presbytère puis emmené la nuit, chez M. Gossart à côté du kiosque où les allemands avaient établi un corps de garde. Il y reste cinq jours sans explications, puis est emmené à Seclin par les Uhlans dans une salle de l’Hôtel de ville transformée en prison. Il est libéré par le Colonel de Montgelas, officier allemand, descendant d’émigrant français et marié à une comtesse française. Ce dernier, à la demande de M. le curé, lui remet une attestation :

« Je reconnais que le sieur Wadoux, curé de Fournes a été par erreur accusé d’espionnage. »

De nouveaux bombardements le 9 mai 1915 détruisent les maisons de Melle Cardon, Melle Joséphine Dufour, l’estaminet « A St Eloi ». Les bombardements répétés font que les Allemands détruisent le clocher. En effet les cloches de Fournes et de Fromelles formaient un alignement très commode pour l’artillerie anglaise.

Le mercredi 19 mai 1915 à 20h30, après une très forte explosion, le clocher s’affaisse sur lui-même. Il ne reste plus que la Chapelle Saint-Michel pour y célébrer le culte.

La guerre 1914-1918 se poursuit. Fournes est occupé par les Allemands. Les premières lignes se trouvant à Fromelles, les Fournois sont dans l’impossibilité de résister aux bombardements répétés et quittent leur village en ruines.

Ils ne rentrent qu’à la fin de la guerre. Les Anglais occupent alors le château du Comte d’Hespel et accidentellement, déclenchent un incendie qui ravage le château.

Le bilan des pertes humaines pour Fournes est lourd : 51 militaires et 7 civils.

Le commune va honorer ses morts pour la patrie et organise en grande pompe, les 23 et 24 mai 1926, jours de pentecôte, l’inauguration du Monuments aux Morts. A cette occasion, notre village reçoit la « Citation à l’ordre de l’Armée ».

« Vaillante commune qui a courageusement supporté le bombardement qui l’a en partie détruite. Malgré les rigueurs de l’occupation, a toujours gardé une attitude fière et digne d’éloges. »

MM. Lefebvre Dominique, Vice-Président de l’Union des Combattants de Fournes

Hayaume Moui, conseiller municipal de Fournes

Médaillés militaires, Croix de guerre, Mutilés de guerre,

Reçoivent dette croix de Guerre au nom de la commune et la déposent au pied du Monument aux Morts.

Le Monument aux Morts à la mémoire des Enfants de Fournes morts pour la France se trouve place du Cornet (actuelle place du Monument aux Morts) et représente un poilu victorieux. Il a été dessiné par les architectes MM.G. Rubin et J. Renards et exécuté par M.J. Déchin.

Au pied du monument, une plaque « A nos morts glorieux 1914-1918 ». De chaque côté, les noms des 51 Fournois morts au Champ d’honneur et des 7 victimes civiles. Au dos, l’inscription rappelant la glorieuse citation dont Fournes fut l’objet et qui lui mérita la Croix de Guerre.

Morts pour la France.

| ACQUART Fidèle |

HOCHART Joseph |

| ACQUART Jean-Baptiste |

LABALETTE Henri |

| BECU Ernest |

LEBARGY Fernand |

| BUISINE André |

LECLERCQ Désiré |

| BURIEZ Adolphe |

LECLERCQ Louis |

| CARPENTIER Louis |

LEFEBVRE Louis |

| CLIQUENNOIS Henri |

LEFEBVRE Julien |

| DAUMARS Régis |

LEFEBVRE Oscar |

| DAUMARS Louis |

LEIGNEL Henri |

| DEFRANCE Henri |

LEMAHIEU Louis |

| DEFRANCE Maurice |

LERNOULD Henri |

| DEGORRE Aimable |

LESAGE Henri |

| DELAHAYE Henri |

LOE Augustin |

| DELVAL Fabien |

MONSCOURT Kléber |

| DESMARET Bruno |

MORTAGNE Julien |

| DUMETZ julien |

MORTREUX Jules |

| FLOUQUET André |

OBERT Victor |

| FREMAUX Emile |

OGEZ Léon |

| FREMAUX Jules |

OGEZ Omer |

| GADENNE Joseph |

PATAIN Henri |

| GHEMERT Henri |

POLLE André |

| GHEMERT Eugène |

RAMON Germain |

| GODIN Lucien |

ROBIQUET Arthur |

| HAUTCOEUR Raymond |

ROBIQUET Paul |

| HENGEBART Albert |

WAYMEL Eugène |

| HENNEQUART Henri |

|

Victimes civiles

ACQUART Eugène – DESBUISSONS Marie – DUMETZ Cl »ment – GRUSON Charles – LECLERCQ Augustin – LEGAGNEUR Henri – Veuve LECLERCQ Aurélie.

De nombreuses personnalités s’exprimèrent à cette occasion et une lettre de remerciements à M. le Maire, M. le Comte d’Hespel et M. Vercouttre a été retrouvée dans les archives municipales, pour le dévouement apporté à l’inauguration du Monument aux Soldats morts pour la France :

« M. le Maire, M. Vercouttre,

Au nom du Comité du Monument, du Conseil Municipal, des Sociétés locales, des Familles des Enfants de Fournes morts pour la France et de toute la population dont je suis certain d’interpréter les sentiments, je vous remercie de dévouement avec lequel vous avez préparé ces journées inoubliables.

Le Comité a tenu à vous unir dans la reconnaissance, M. le Maire et M. Vercouttre, en considérant que c’est grâce à l’union de vos efforts que cette manifestation du Souvenir a été si grandiose et si attrayante. Plus de 8 000 personnes ont assisté à l’inauguration du Monument à nos Morts et ont circulé dans nos rues en admirant leur décor ainsi que celui des maisons. A notre exemple et sous votre impulsion, chacun a fourni sa part.

Vous nous avez donné une nouvelle preuve que par l’union des bonnes volontés dans l’amour de notre Commune, on peut faire de grandes choses dans un petit village.

Fournes conservera sa réputation de n’être pas un village comme les autres ; et on dira toujours avec notre petit journal de guerre « le trait d’Union » : ch’est l’pus biau Villache !

M. le Maire et M. Vercouttre, je vous renouvelle nos remerciements et vous donne l’assurance de la reconnaissance de toute la population. »

Ces journées furent illustrées par l’émission d’un cachet à date (timbre humide) dont le libellé était :

« Grandes Fêtes de Fournes (Nord)

Dimanche et Lundi de la Pentecôte 1926 »